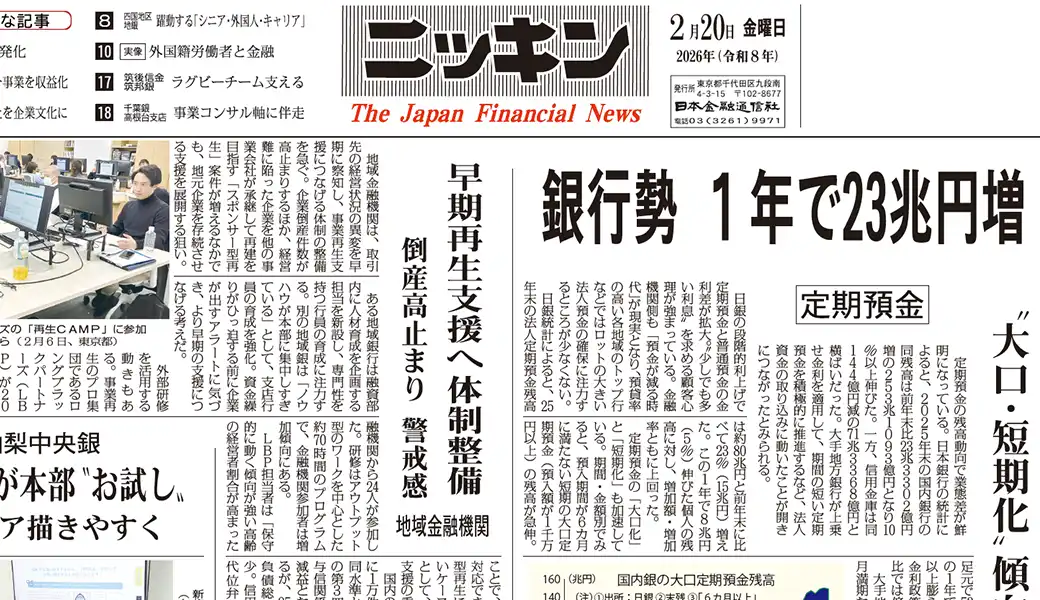

月刊金融ジャーナル2022.6

月刊金融ジャーナル2022.6

月刊金融ジャーナル2022.6

『顔』

日本政府観光局(JNTO) 清野 智 理事長

『サステナブルチャレンジ』

水族館開発で地域活性化 【SMBC信託銀行】

総特集 転換のポイント

世界の主要な中央銀行が、利上げに舵を切る中、日本では金融緩和政策が継続している。この10年に及ぶ異次元緩和は、日本銀行のバランスシートを拡大し、金融機関の伝統的な収益モデルに多大な影響を与えてきた。ただ、その収束の見通しは、いまだ立っていない。

折しも、コロナ禍による景気の悪化はインフレ期待を遠ざけ、ロシアによるウクライナ侵攻に伴う資源高は局所的な価格高騰を招いている。

そして、日本と海外の金利差から急速な円安が進行し、新たな不安定要因として、金融緩和を継続する日本銀行の姿勢に逆風をもたらしている。

2023年に黒田東彦総裁は任期満了を迎え、日銀は新体制に移行する。6月号総特集では、10年に及ぶ異次元緩和を検証し、地域金融やウクライナの影響を踏まえつつ、この金融緩和政策が転換に向かうべき条件、ポイントを探った。難しい舵取りを続ける、日銀の今とこれからを考えていきたい。

Part I 異次元緩和10年

2023年4月で、異次元緩和は10年を迎える。当初2年間を目安に開始した大規模な金融緩和政策は、生鮮食品を除く消費者物価指数の前年比上昇率の実績値が安定的に2%を超えるという目標を、いまだ達成できずにいる。この間、マイナス金利が導入され、量的緩和から金利操作へ、政策の軸足は移っている。それは、日本銀行自身が金融緩和政策の長期化を強く意識していることの表れであろう。

なぜ、金融緩和を長期に実施しながら、日本の物価は安定して上昇しないのか。

現在のインフレとデフレの混在状況を、どう整理すればよいのか。

仮に金融緩和政策が転換した場合、日銀の財務にはどのような影響があるのか。

そして、日銀のこれまでの取り組みはどう評価されるべきなのか。

総特集Part Iでは、日銀がこれまで実施してきた異次元緩和を振り返り、その功績と課題を様々な角度から検証していく。

- interview 慶応義塾大学 白井 さゆり 教授に聞く

異次元緩和と円安のこれから

「日本の金融緩和転換論議は時期尚早」 【編集部】 - マイナス金利 異次元緩和の経過と影響 マイナス金利Q&A

【上智大学 中里 透】 - 財務の健全性 利上げが日銀財務に与える影響

【法政大学 小黒 一正】 - 物価上昇の真実 慢性デフレと急性インフレの行方

【東京大学 渡辺 努】

Part II 金融政策のこれから

日本銀行の金融緩和政策。その転換のポイントは、どこにあるのか。

円安、ウクライナ、次期総裁。様々な要因が複合する中、判断の基準となる物価の安定的な上昇は、まだ先のようにも映る。

すでに各国中央銀行はインフレ対策に軸足を移し、金利差に伴う円安が進行するが、日本政府の財政負担にも大きな影響を与えるだけに。そこは慎重な判断が要求されるだろう。

金融機関にとっても収益環境を左右する問題であり、正常化に向けた動きは大きな注目点となる。

異次元緩和から10年。その後の金融政策はどこに向かうのか。

日本銀行のこれからを占っていきたい。

- 転換のタイミング 異次元緩和の功績と限界

【みずほリサーチ&テクノロジーズ 門間 一夫】 - 識者と探る 日銀、金融政策はこう変わる

【編集部】【解説:東短リサーチ 加藤 出/法政大学 平田 英明】 - ウクライナ情勢 ウクライナ侵攻、中央銀行への影響

【第一生命経済研究所 熊野 英生】 - 金利と銀行収益 収益改善には結局、経済成長が不可欠

【編集部】【解説:ソニーフィナンシャルグループ 宮嶋 貴之】

ランキング 【編集部】

全国銀行の役務取引等収益比率 (2021年9月期)

みずほ信託銀行が45.1%で首位

TREND

- 『グローバル複眼ノート』

常識を超えた市場変動への対応

【オストラ 西村 健】

- 『金融と対話』

大切なことは目に見えない

但陽信用金庫の知的資産経営

【金融経営研究所 山口 省蔵】

- 『新常態 SENSE reading』

町のパン屋の「センス」をどうやって引き出すか

【センスクリエイト総合研究所 藤原 裕之】

- 『世界のキャッシュレスを追いかける』 〔サンフランシスコ(銀行編)〕

伝統的な銀行 VS フィンテック

【富士通 安留 義孝】

- 『中小企業支援 ケーススタディ』

事業再構築補助金の活用

【エフアンドエム】

TOPIC

- 新たなインフレ環境における有価証券運用

【野村証券 松岡 諒太郎】

緊急提言

- 『ロシアのウクライナ侵攻』

SWIFT制裁は“兵糧攻め”に近い

【編集部】【解説:麗澤大学 中島 真志】

最前線 【編集部】

- 『Digitalな目線』

テイラーワークス 山本 浩之 代表取締役会長/難波 弘匡 代表取締役社長

取引先の課題解決に“つながり”の力を

- 『Women's power』

山口フィナンシャルグループ 桐田 治代 カスタマーサービス部 部長

無意識のバイアス破る勇気

- 『地域産業を興す』 高知県

高知をアニメクリエイターの聖地に

コラム

- 『あの日あの時』

“お客さまのために

【埼玉縣信用金庫 理事長 池田 啓一】

- 『支店経営アラカルト』

部店経営における責任と覚悟

- 『ニッポンの探訪金融史』

金融制度の近代化の陰で

【青山学院大学 落合 功】

LESSON

- 『女性活躍の今』

女性活躍推進法の意義

【三菱UFJリサーチ&コンサルティング 矢島 洋子】

- 『事業承継最前線』

プレ事業承継支援2 対話から見えてくる魅力

【公認会計士・税理士 河原 万千子】

地域とともに

第249回

三十三銀行 渡辺 三憲 頭取に聞く

リレーション&ソリューション

特別インタビュー

- 国際観光再開の期待、非常に大きい

日本人向けにも観光情報をPR

【日本政府観光局(JNTO) 清野 智 理事長】

定例企画

- 今日の問題 「相場操縦」罪の不法について 【立教大学 小林 憲太郎】

- 特別資料 信用金庫の決算概況 (2021年9月期)

その他

- 『申し込みのご案内』

- 『バックナンバー』(2021年12月~2022年5月)

- 『PR SDGs』

- 『プレゼント』

- 『クリエート』

出稼ぎ先としての魅力向上を - 『次号予告』

購読・購入のお申し込み

購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。

申込用紙を金融ジャーナル社(FAX番号 03-3261-8839)またはお近くのニッキン支社・局までお送りください。 確認ができました方から順次発送いたします。

※キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。

> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー